このページに記載の内容は2024年4月時点の情報に基づいています。

最新の情報については、加入している医療保険の窓口にてご確認ください。

監修:国立がん研究センター東病院 サポーティブケアセンター 副サポーティブケアセンター長 がん専門相談員 坂本 はと恵先生

制度の基本と上限額に

ついて

高額療養費制度とは

高額療養費制度とは、病院や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから月の終わりまで)で上限額(自己負担限度額)を超えた場合に、上限額を超えた金額が後で払い戻される制度です。上限額は、以下のように、いくつかの条件を満たすことにより、負担をさらに軽減するしくみも設けられています。

- 高額になった医療費の負担を一定額に抑えるためのひと月の上限額

- 【自己負担限度額】

- 過去12カ月以内に3回以上高額療養費の対象となった場合、4回目以降の自己負担がさらに軽減される制度

- 【多数回該当】

- 同じ月に複数の医療機関でかかったご自身の医療費を合算して、高額療養費として申請できる制度

- 【同一合算】

- 同じ月にかかった世帯全員の医療費を合算して、高額療養費として申請できる制度

- 【世帯合算】

- 高額な医療費が発生した際に、窓口での支払いを「自己負担限度額」までに抑えるための証明書

- 【限度額適用認定証】

- 高額な医療費を一時的に支払うために、無利息で医療費を借りることができる制度

- 【高額療養費貸付制度】

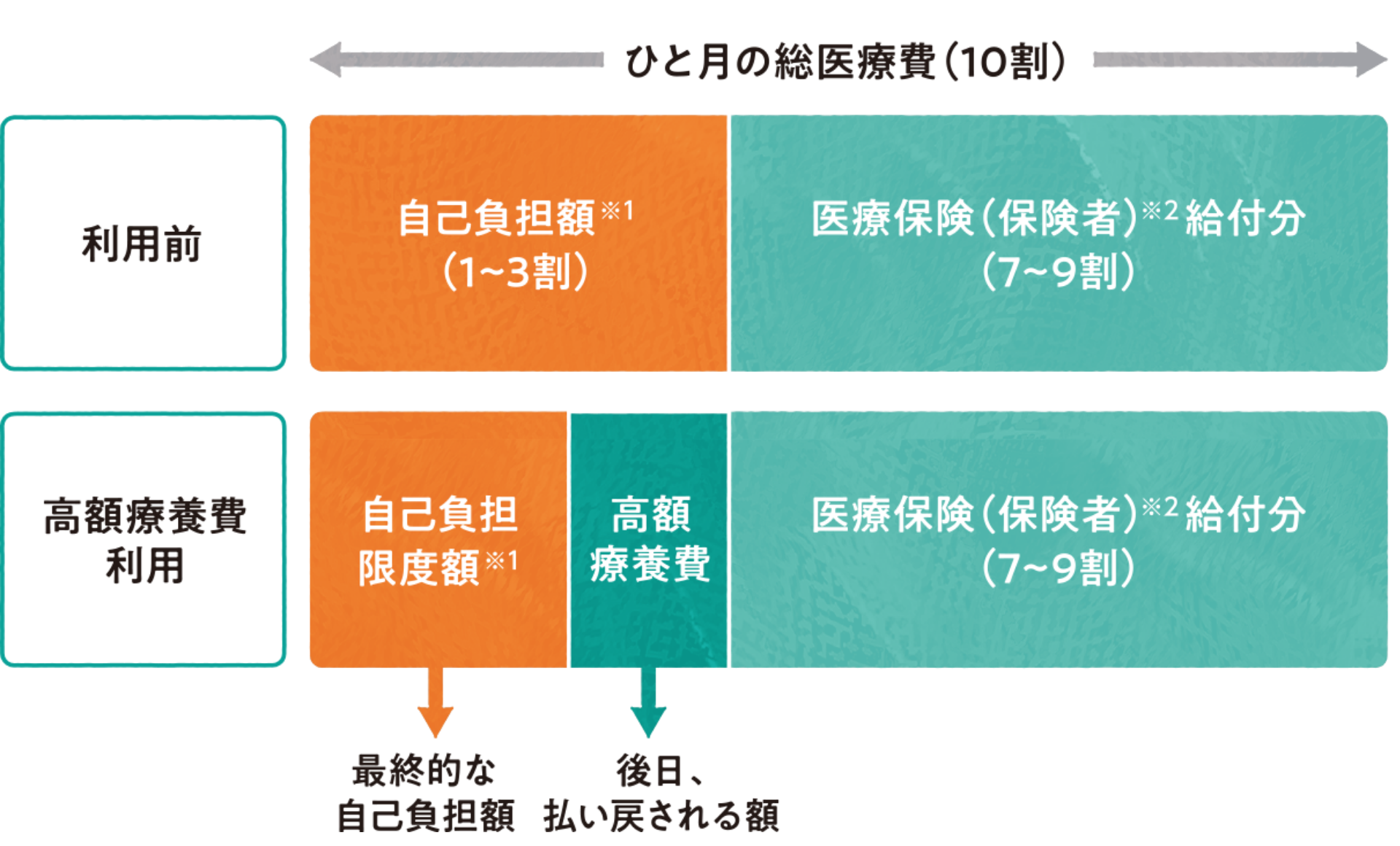

高額療養費制度を利用したときの自己負担額のイメージ

- ※1 医療機関の窓口で支払った医療費(自己負担額、自己負担限度額)の領収書は、自己負担金の確認のために保管しておきましょう。また、制度利用のために過去のものが必要になる場合もありますので、1年くらいはまとめておきましょう。

- ※2 ここでいう医療保険(保険者)とは公的な医療保険のことであり、民間の保険会社とは異なります。

高額療養費制度の自己負担上限額は、加入する健康保険や年齢、所得区分などにより異なります。また、制度が改正されることもあります。詳細については、加入している健康保険にお問い合わせいただき、ご相談ください。

高額療養費制度について、詳しくは、下記をご確認ください。

厚生労働省ホームページ 高額療養費制度を利用される皆さまへ

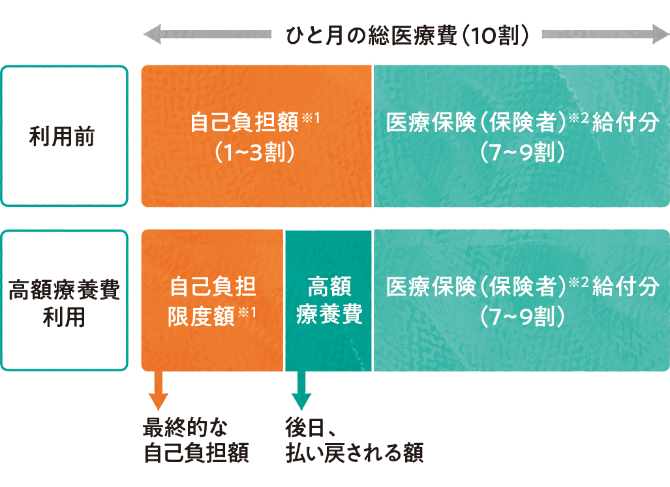

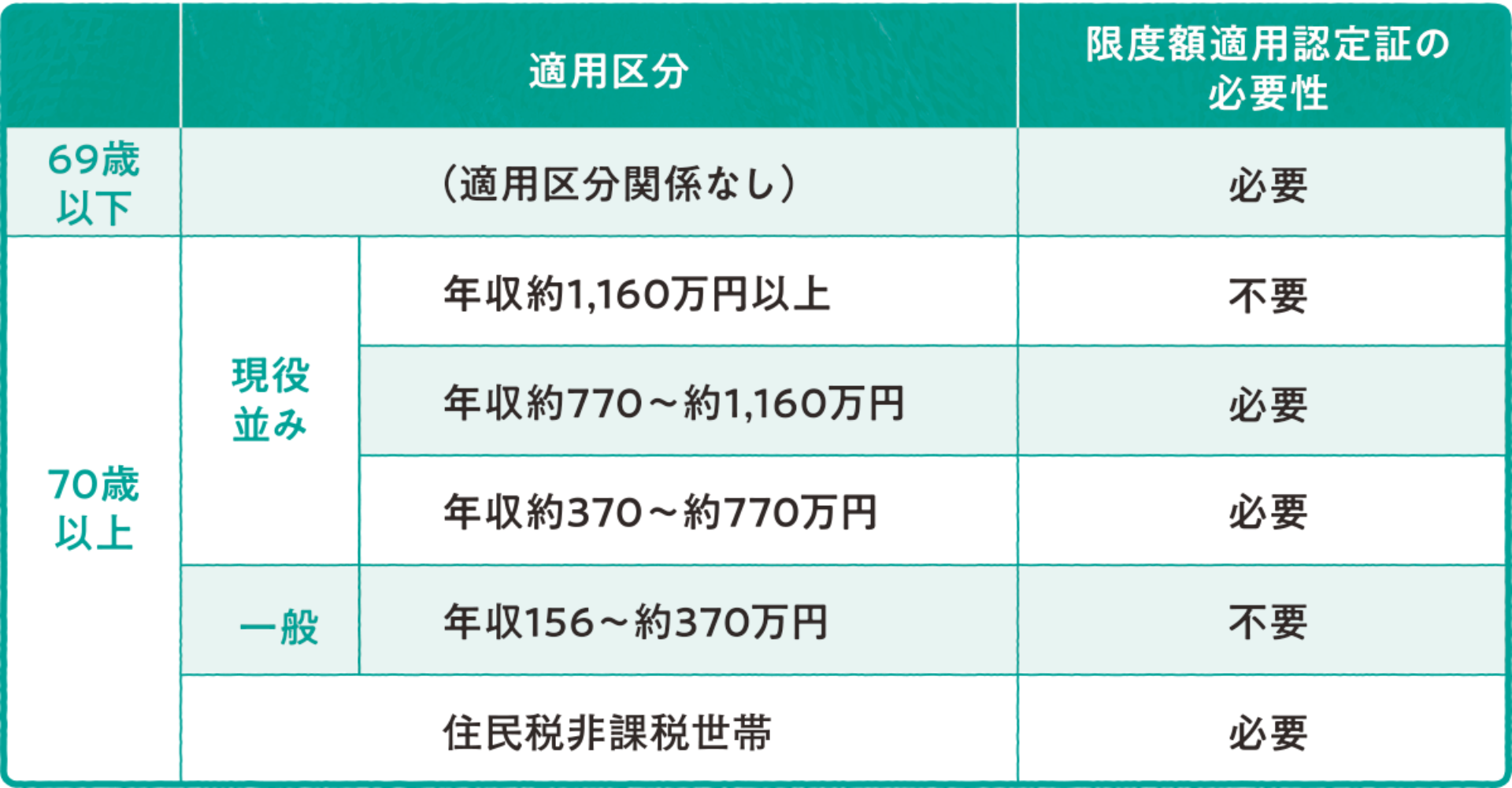

70歳以上の方の自己負担上限額

毎月の上限額は、加入者ご自身が70歳以上であれば、以下の通りに決められています。70歳以上の方は外来だけの上限額も設けられています。

- ※1 標準報酬月額:健康保険の給付額を算出するために基準となる1カ月あたりの給与額(手取り金額ではなく、額面として記載されている総支給額)

- ※2 課税所得:給与所得から所得控除額を引いた額

- ※3 外来受診のみ(個人ごと)の場合は多数回該当はありません

適用される所得区分や実際の支給額については、ご加入の医療保険の窓口にお問い合わせください。

厚生労働省:高額療養費制度を利用される皆さまへ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/

kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/

index.html)

より作成(2024年9月アクセス)

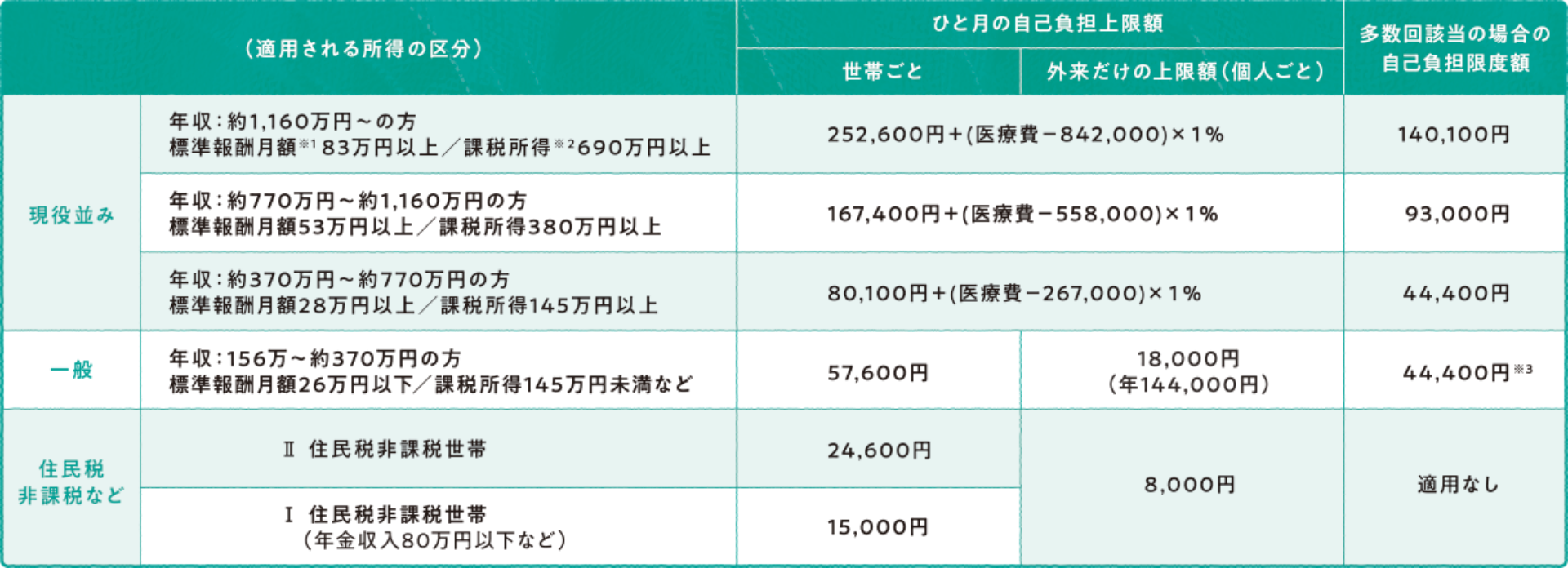

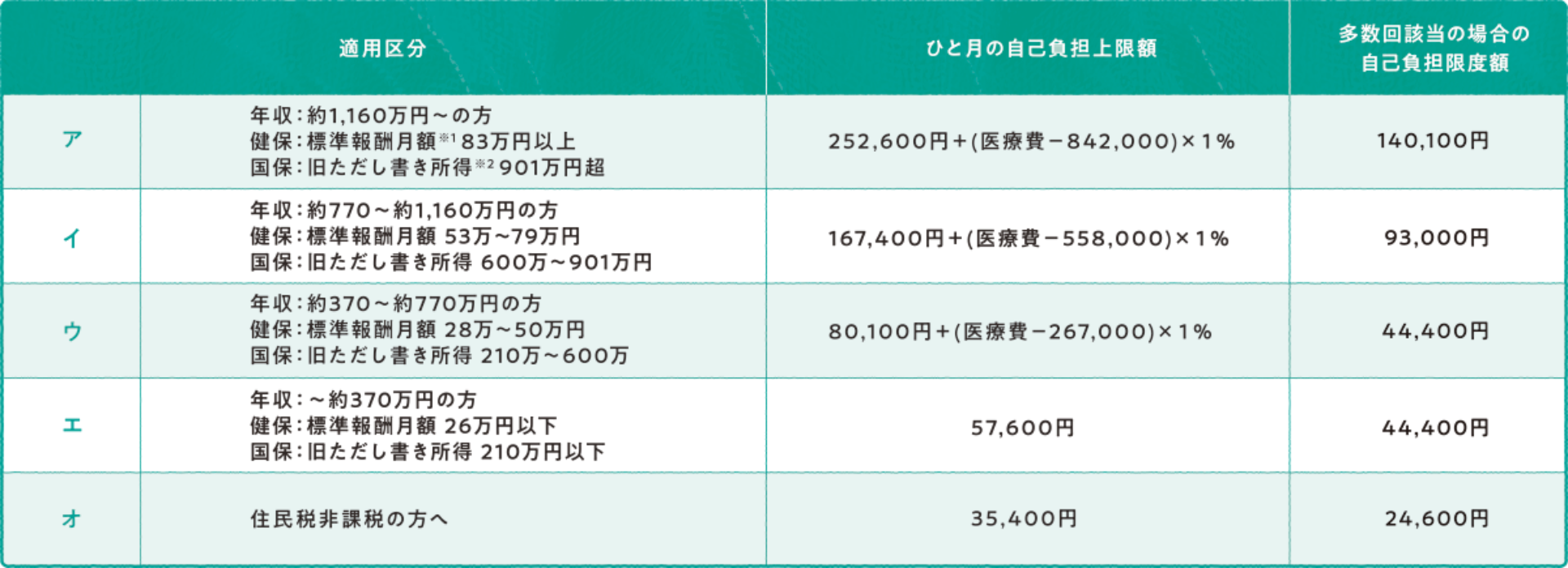

69歳以下の方の自己負担上限額

毎月の上限額は、加入者ご自身が69歳以下の方は、以下の通りに決められています。

- ※1 標準報酬月額:健康保険の給付額を算出するために基準となる1カ月あたりの給与額(手取り金額ではなく、額面として記載されている総支給額)

-

※2 旧ただし書き所得:前年の総所得金額等から住民税の基礎控除額を引いた所得

例)総所得300万円ー基礎控除額43万円=257万円(旧ただし書き所得)

国保の保険料の計算に用いられます

適用される所得区分や実際の支給額については、ご加入の医療保険の窓口にお問い合わせください。

厚生労働省:高額療養費制度を利用される皆さまへ

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/

kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/

index.html)

より作成(2024年9月アクセス)

より自己負担を軽減するために

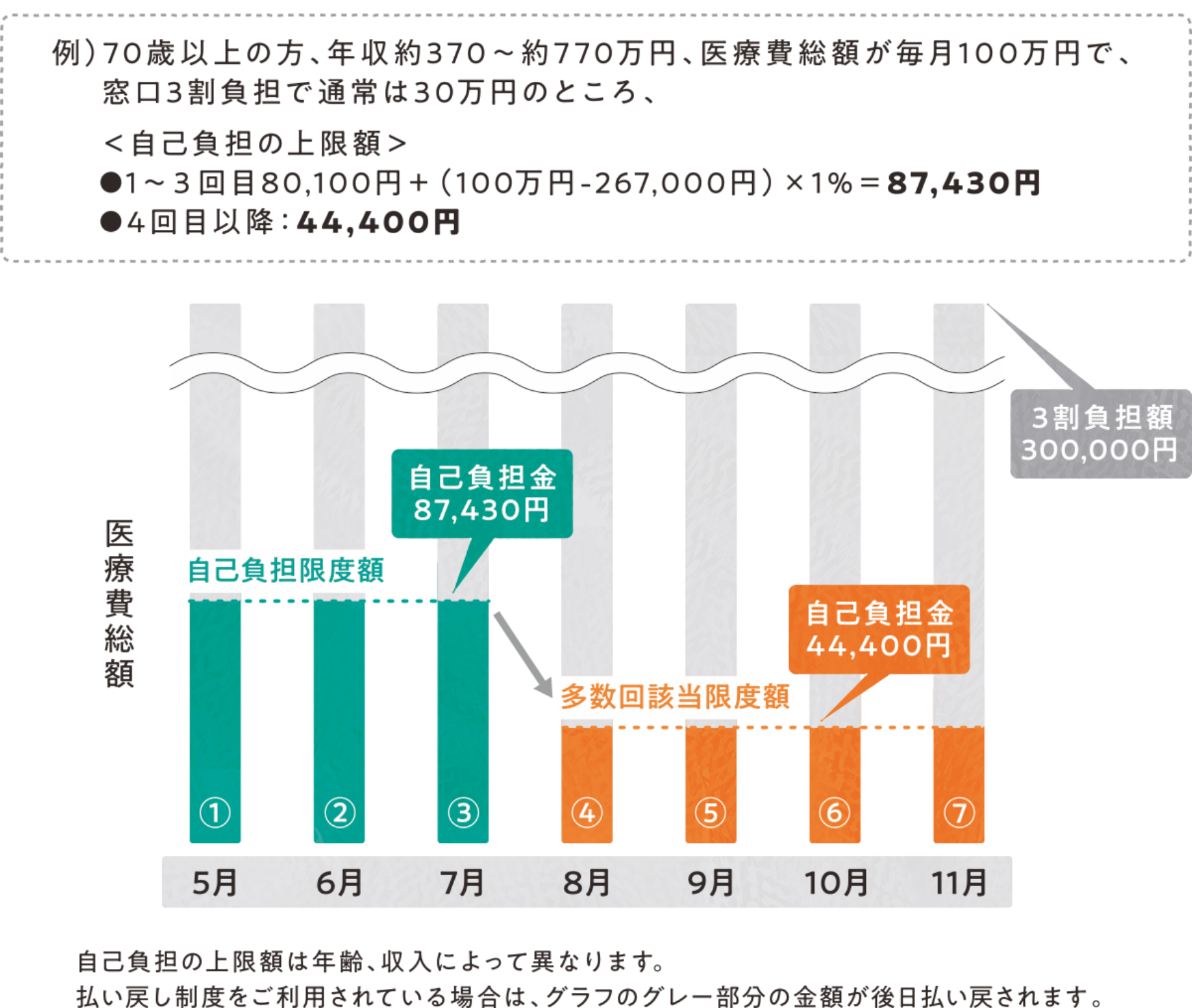

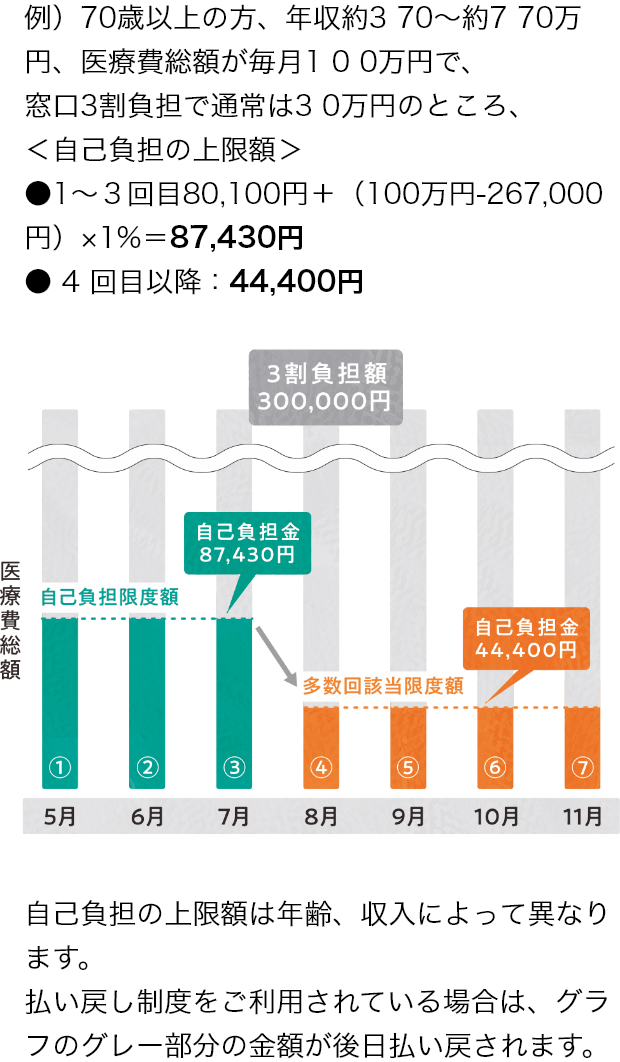

年間4回以上高額療養費の対象となった場合(多数回該当)

直近12ヵ月以内に3回以上、自己負担の上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、それ以降のひと月の自己負担上限額がさらに下がる制度です。

多数回該当が適用されたときの高額療養費の自己負担のイメージ

- こんなときは気を付けて!

通算の月数に入らない可能性があります - 保険者が変わったとき、例:社会保険⇒国民健康保険(同一保険者での療養でない)

- 被保険者から被扶養者に変わったとき、例:退職した(同一被保険者ではない)

ひとりで複数の医療機関を受診している場合(同一合算)

同一人物で、1つの医療機関などでの自己負担額(院外処方代を含む)では上限額を超えないときでも、それに1ヵ月単位で別の医療機関などでの自己負担額(21,000円以上)を合算した金額が自己負担の上限額を超える場合に、超えた金額が「高額療養費」として支給されるしくみを「同一合算」又は「同一人合算」といいます。

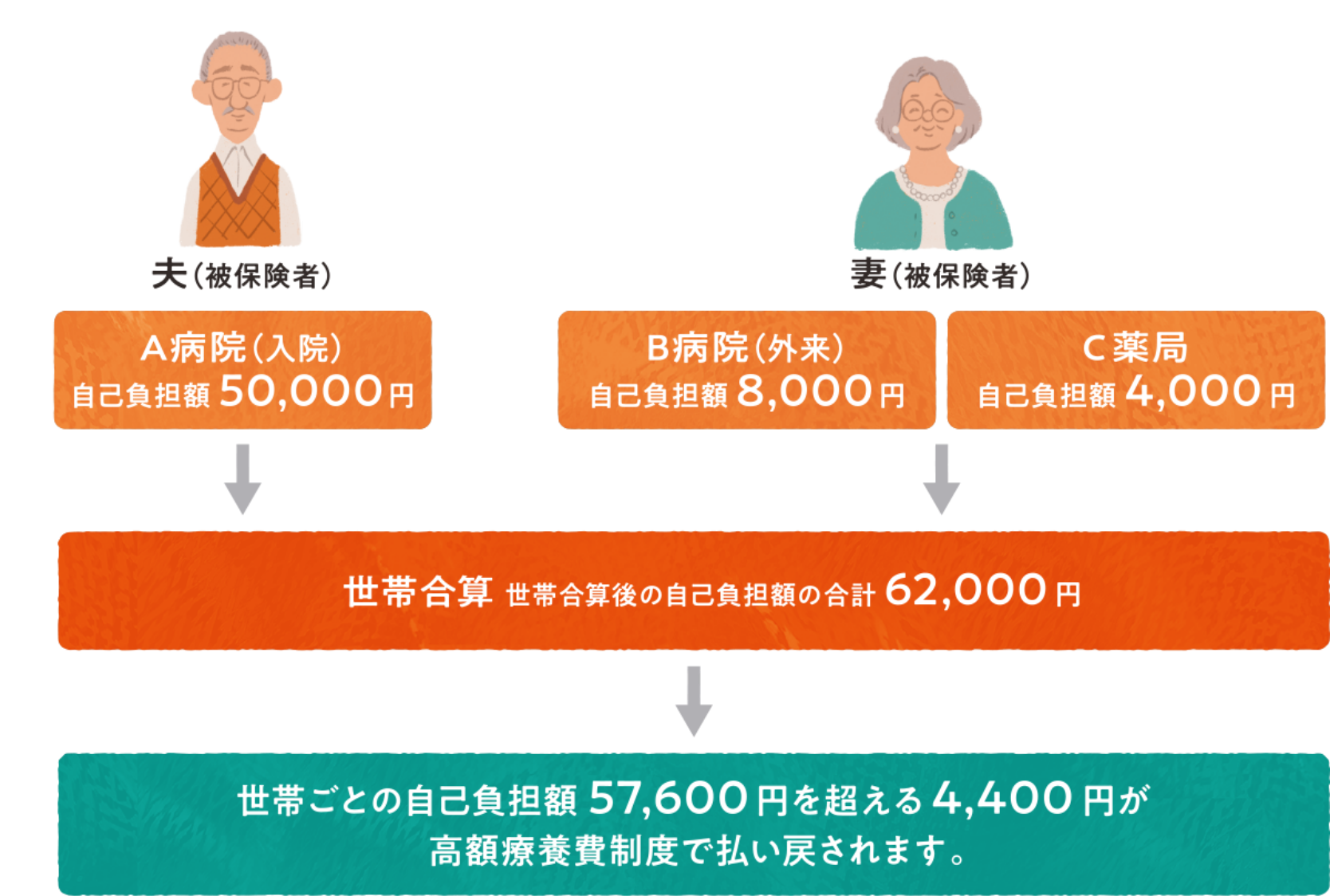

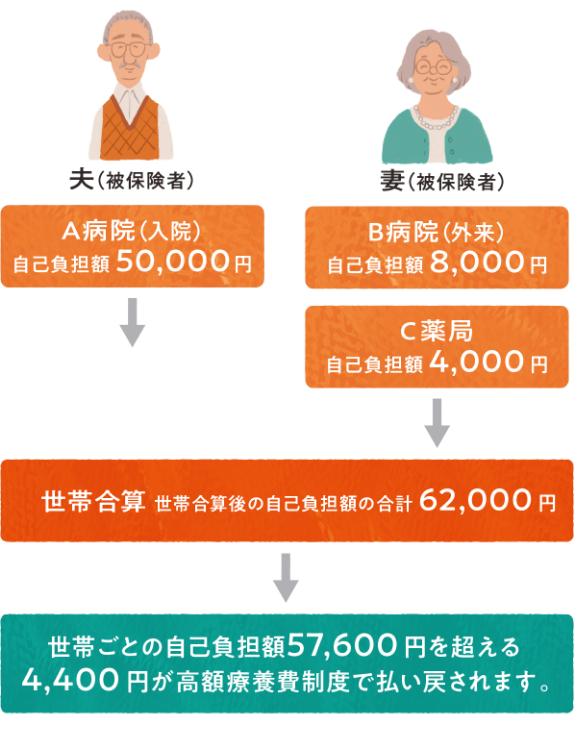

家庭内で複数の方が医療機関を受診している場合(世帯合算)

同じ世帯で同じ医療保険に加入している方の受診について、それぞれが窓口で支払った自己負担額を1ヵ月単位で合算した金額が自己負担の上限額を超える場合に、超えた金額が「高額療養費」として支給されるしくみを「世帯合算」といいます。ただし、69歳以下の方は、21,000円以上の負担額のみ合算できます。

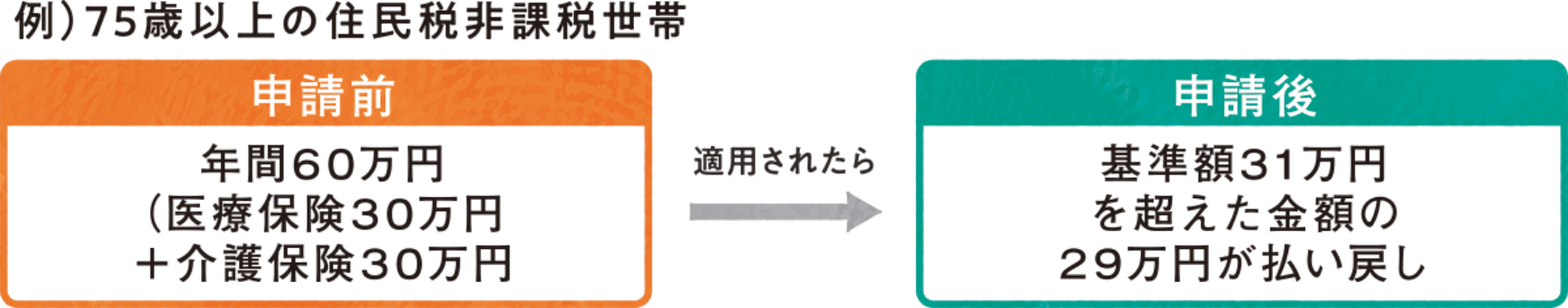

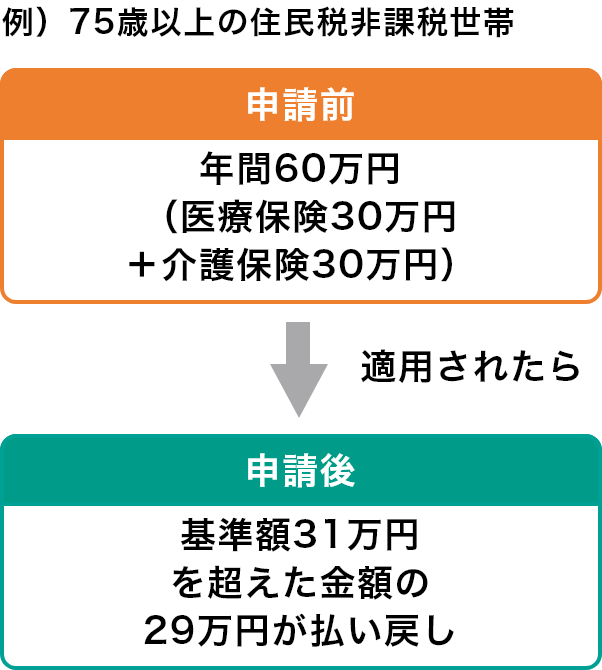

世帯合算の例

(一般区分の75歳以上=自己負担額1割)

高額療養費制度利用のための準備

高額療養費制度を利用するには、窓口負担を上限額までにするしくみを使った「限度額適用認定証」を提示する方法や、「高額医療費貸付制度」などがあります。

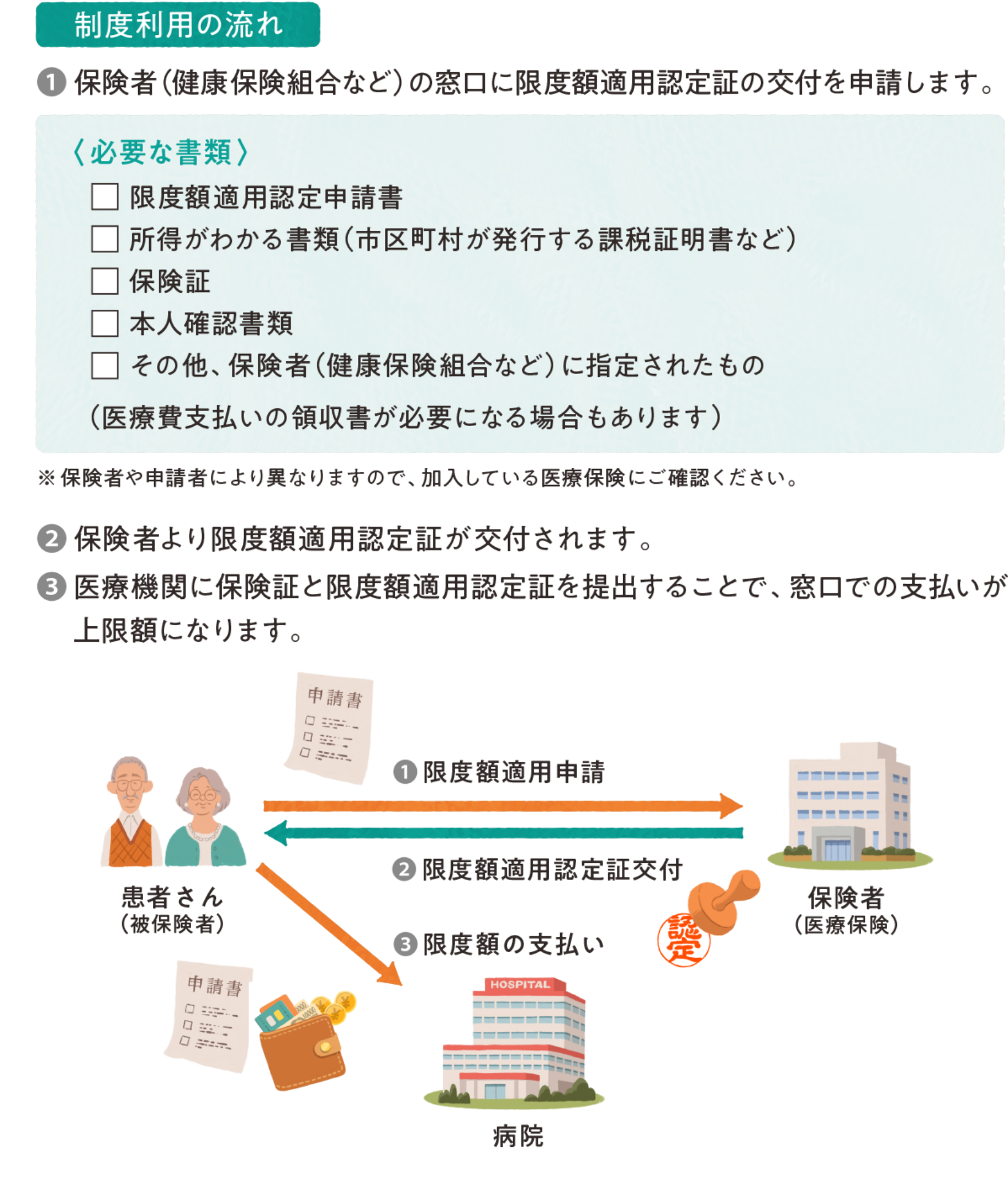

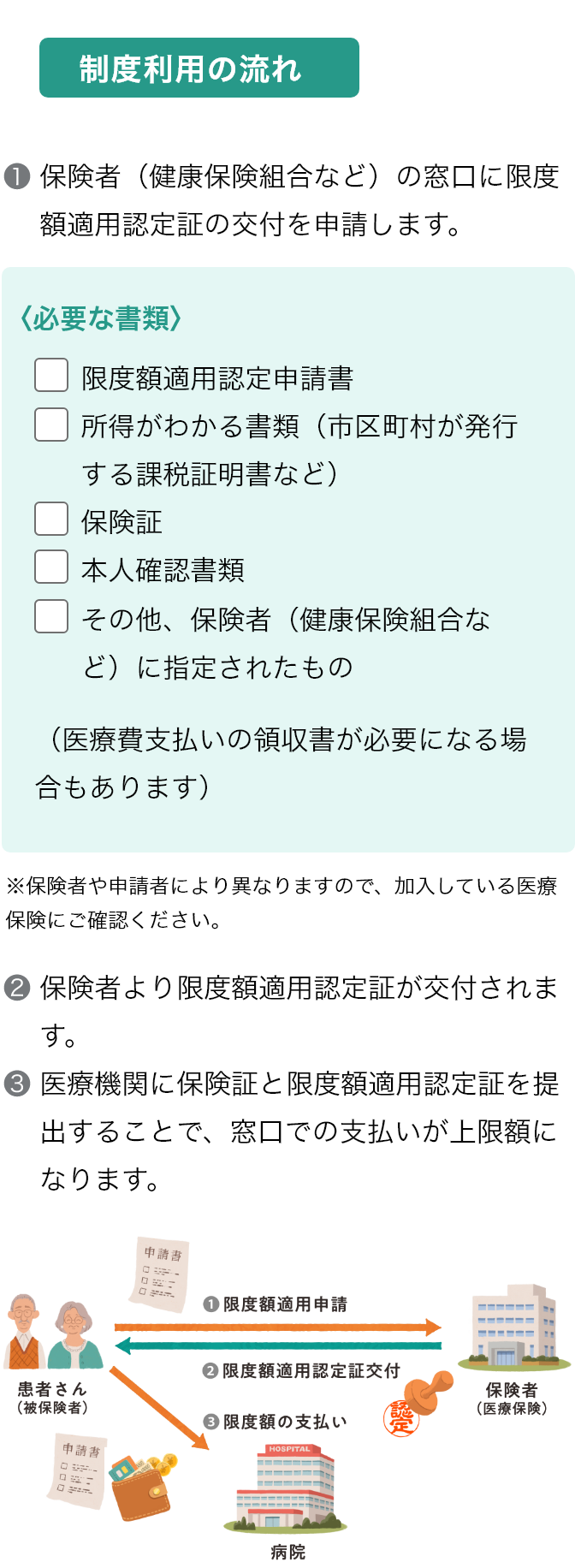

窓口の支払い額を限度額までにするには

窓口負担を上限額までとする認定証(限度額適用認定証)

医療費が高額になることがあらかじめ予想される場合には、「限度額適用認定証」を事前に入手しておくことで、病院の窓口で支払う金額を自己負担限度額にすることができます。年齢・所得により手続きが異なります。70歳以上の方で現役並み所得(年収約1,160万円以上)の方と一般の方は、窓口で健康保険証と高齢受給者証を提示することにより、自己負担の上限額になります。

なお、マイナンバーを健康保険証として利用している場合は、「限度額適用認定証」がなくても、窓口での支払いは上限額までに抑えることができます。

https://www.mhlw.go.jp/

content/12400000/000843688.pdf(2024年9月アクセス)

高額療養費の払い戻しに先行して借り入れる方(高額医療費貸付制度)

限度額適用認定証を事前に入手しておらず、医療費の支払いが困難な場合は、高額療養費が支払われるまでの間、無利息で借りることができる場合があります。申請のしかたや、どれくらい借り入れできるのかなどの詳細は、加入している医療保険の窓口へお問い合わせください。

そのほかの負担軽減

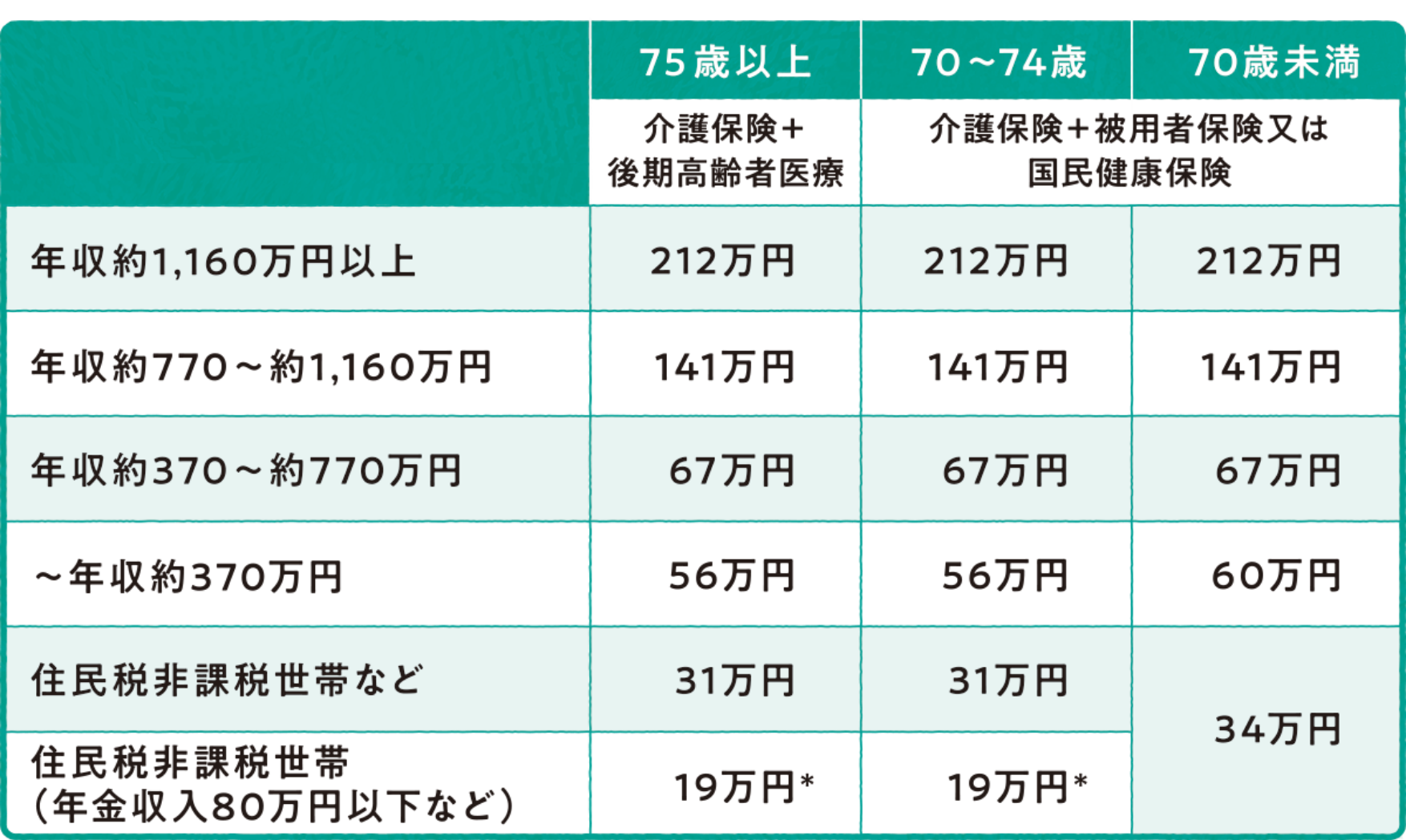

介護保険の在宅サービスを同時に受けている方(高額介護合算療養費制度)

高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険における1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担の合算額が高額な場合に、自己負担を軽減する制度です。

医療保険上の世帯単位で、医療保険と介護保険の自己負担合算額が、各所得区分に設定された限度額を超えた場合に、払い戻しを受けることができます。

限度額(基準額、年額)

- *介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。

- *介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。

内閣府ホームページ:高額介護合算療養費制度 概要 38 https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/doc/senmon138shi02_6.pdf

(2024年9月アクセス)

内閣府ホームページ:高額介護合算療養費制度 概要 38

https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/doc/

senmon138shi02_6.pdf(2024年9月アクセス)

詳しくは、ご加入の医療保険にお問い合わせください。

1年間の合計医療費が10万円を超える方(医療費控除)

医療費控除制度は税制度の一環で、生計を共にする家族について、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費の総額が10万円を超えたときに、お住まいの税務署で確定申告(2月中旬~3月中旬)を行うことで、所得控除を受けることができます。

申請を忘れてしまっても、過去5年以内であれば、さかのぼって申請することができます。病院・医院や薬局で受け取った領収書は5年間は保管する必要があります。

- 〈マイナンバーカードをお持ちの方〉

-

マイナンバーカードを用いたオンラインサービスサイト

「マイナンバー総合サイト」を活用すると、医療費控除の手続きが簡単になります。

- 〈対象となる医療費〉

- 診療費

- 入院費

- 通院時の交通費(原則タクシーを除く)

- 入院時の食事代(病院で出された食事のみ)

- 薬剤費(病気の予防や健康増進のための薬剤や健康食品は除く)

- 病気の治療のためのマッサージや鍼灸 など

- 医療用器具の購入費 など

なお、民間の生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費などは差し引く必要があります。

実際の手続きについては、国税庁のウェブサイトの

医療費控除のコーナーをご覧いただくか、お住まいの税務署にお問い合わせください。

働いている方のための情報

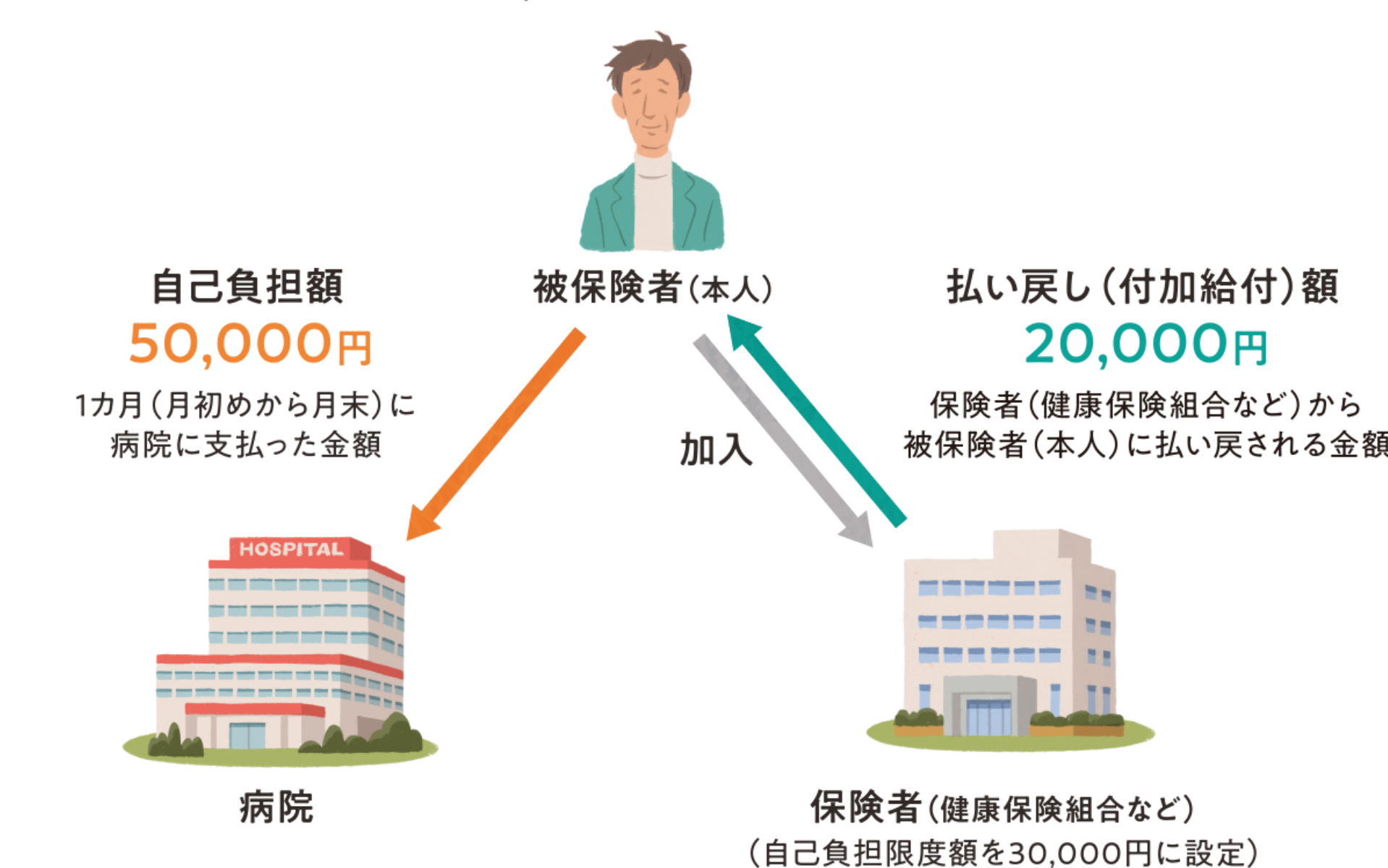

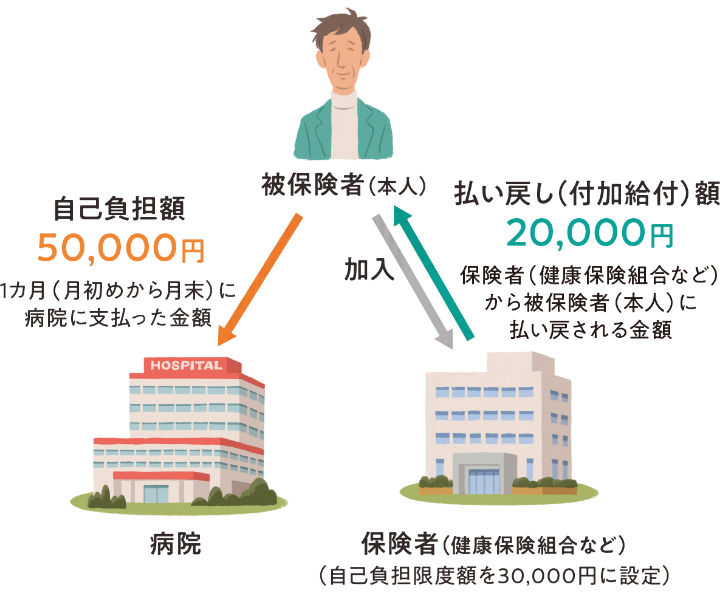

企業の医療保険に加入されている方(付加給付制度)

付加給付制度は、企業などの健康保険組合や共済組合が独自に設けている制度です。組合によっては高額療養費よりも低い自己負担限度額を独自に設定しているところもあります。

実際に給付される金額は加入している医療保険(保険者)によって異なりますので、ご自身が加入している医療保険の窓口にお問い合わせください。

自己負担の上限額が30,000円の例(69歳以下、適用区分“エ”の方)

病気で休職中の方(傷病手当)

病気などで働けなくなり休職して十分な収入が確保できない場合に、基準に応じた収入額を保障し、生活を支えてくれる制度です。健康保険組合や共済組合、船員保険組合独自のもので、手続きには「休職証明書」などの書類が必要になります。まずは勤務先の担当部署に相談してみましょう。

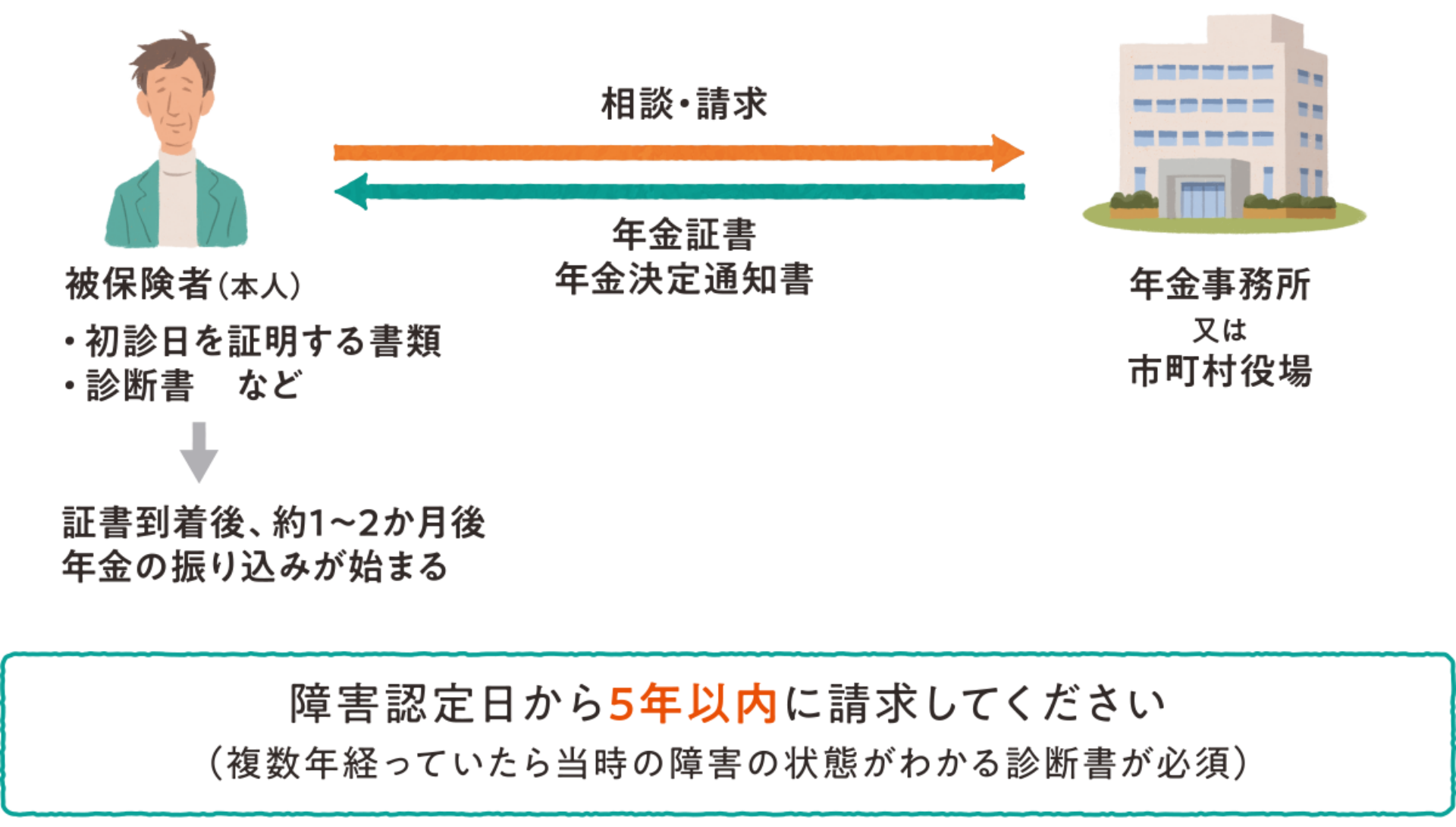

病気やけがで仕事などが制限された方(障害年金)

障害年金は、病気やけがで仕事などが制限された方(現役世代の方を含めて)が受け取ることができる生活保障のための年金です。

請求できる年金は初診日(病気やけがで初めて医師の診察を受けたとき)の加入状況で決まります。

- 国民年金に加入していた場合:障害基礎年金

- 厚生年金に加入していた場合:障害厚生年金

原則として20歳から65歳になるまで請求できます。

- 初診日から1年6カ月を過ぎたとき(障害認定日)

障害年金の請求手続き

詳細は、お近くの年金事務所、街角の年金相談センターにご相談ください。

詳細は、お近くの年金事務所、街角の年金相談センターにご相談ください。

障害年金ガイド https://www.nenkin.go.jp/service/

pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdfより作成

(2024年9月アクセス)

高額療養費Q&A

- 高額療養費の対象にならないものを教えてください。

-

保険診療に対して支払った自己負担分が対象となるため、保険が適用されない以下の自費診療分はすべて高額療養費の対象外になります。

● 入院時の「食事代」や「居住費」、「差額ベッド代」

●「先進医療にかかる費用」(全額自己負担)や「自由診療費」など

69歳以下の方では、窓口での1回あたりの支払額が21,000円に満たない自己負担分は、対象外になります。

- 高額療養費を申請した場合、支給されるまでにどのくらいかかりますか?

-

高額療養費は、申請後、各医療保険による審査を行ったうえで支給されることから、受診した月から少なくとも3ヵ月程度はかかります。

● 医療費のお支払いが困難なときには、無利息の「高額医療費貸付制度」の利用をご検討ください。

- 高額療養費の支給は、いつまでさかのぼって申請することができますか?

-

高額療養費の支給を申請できる期間は、高額療養費の対象となる診療を最初に受けた月の翌月1日から2年以内です。

- マイナンバーカードが利用できる医療機関でも高額療養費の申請が必要ですか?

-

限度額適用認定証の交付を受けるためには、事前に申請する必要がありましたが、2021年10月からマイナンバーカードが利用できる医療機関窓口では、患者さん本人が同意されてシステムで確認ができれば、限度額適用認定証の提示が不要になりました。

厚生労働省保険局.高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から).2018

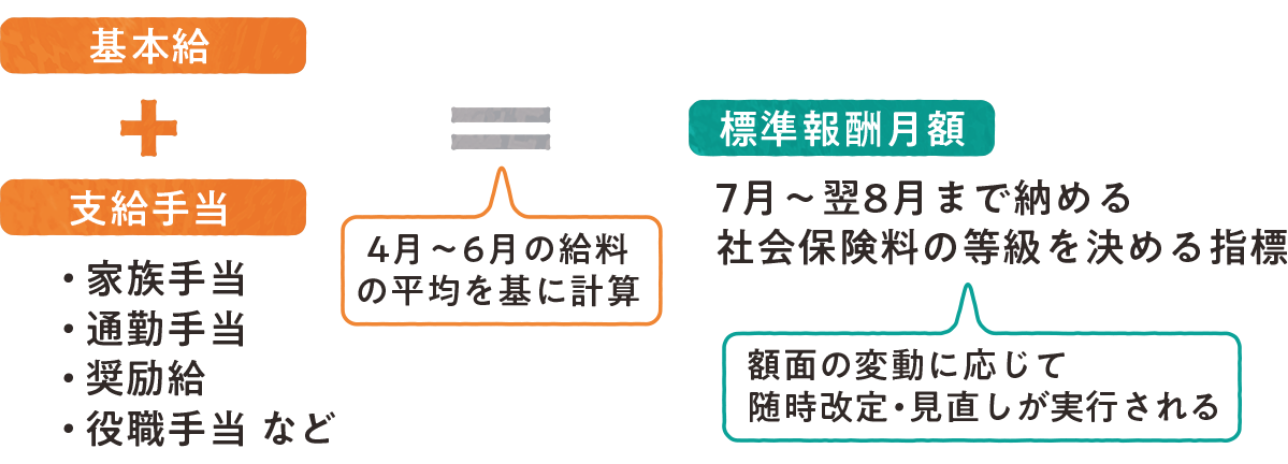

- 標準報酬月額はどうやって計算するのですか?

-

標準報酬月額は、基本給のほか、家族手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与で、毎年4~6月の平均値を基に計算されます。

標準報酬月額は、健康保険では1〜50等級にまで区分があり、金額に応じた所得区分により、自己負担の上限額が決まります。

標準報酬月額および適用される所得区分の詳細については、医療保険の窓口にお問い合わせください。

制度利用のための申請先

一旦ご自身で病院に支払い済みの金額が、自己負担限度額を超えている場合=高額療養費の払い戻しを受けるには、加入している医療保険に申請する必要があります。

申請に際しては、加入されている医療保険については保険証や勤務先、自治体などで確認し、先ずは問い合わせてみましょう。

| 医療保険 | 被保険者 (どのような方が加入しているのか) |

保険者 (どこから高額療養費が給付されるのか) |

申請先/問い合わせ先 |

|---|---|---|---|

| 健康保険組合(健康保険組合が運営する健康保険) | 主に大企業の従業員、従業員の扶養家族 | 組合管掌健康保険(組合健保):健康保険組合(船員保険を含む) |

各健康保険組合・健保組合の担当窓口 厚生労働省ホームページより健康保険組合の連絡先一覧 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014uzs-att/2r9852000001ejf6.pdf |

| 協会けんぽ (全国健康保険協会) |

主に中小企業を中心とした従業員、従業員の扶養家族 | 全国健康保険協会 |

全国健康保険協会の各都道府県支部 協会けんぽホームページより事業所の所在地の支部を検索 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/sb7130/sbb7131/1762-620/ |

| 共済組合 | 公務員・教職員など、 その扶養家族 |

各共済組合 | 各共済組合の窓口 |

| 国民健康保険 | 自営業・無職、 その扶養家族 |

市町村国保:市町村 業種ごとに組織された 国民健康保険組合:各組合 |

市町村国保:お住まいの市町村の国民健康 保険担当窓口 国民健康保険組合:加入されている国民健康 保険組合または各都道府県の窓口 参考:厚生労働省ホームページ>国民健康保険制度 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index_00002.html |

| 後期高齢者 医療制度 |

原則75歳以上の方 日本医師会ホームページ https://www.med.or.jp/people/info/kaifo/system/ |

後期高齢者医療広域連合会 |

被保険者証に記載されている後期高齢者医療 広域連合、または、お住まいの市区町村の後期高齢者医療の窓口 参考:厚生労働省ホームページ>高齢者医療制度 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index.html |

- 医療保険

- 健康保険組合(健康保険組合が運営する健康保険)

- 被保険者(どのような方が加入しているのか)

- 主に大企業の従業員、従業員の扶養家族

- 保険者(どこから高額療養費が給付されるのか)

- 組合管掌健康保険(組合健保):健康保険組合(船員保険を含む)

- 申請先/問い合わせ先

- 各健康保険組合・健保組合の担当窓口

- 厚生労働省ホームページより健康保険組合の連絡先一覧

- https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014uzs-att/2r9852000001ejf6.pdf

- 医療保険

- 協会けんぽ(全国健康保険協会)

- 被保険者(どのような方が加入しているのか)

- 主に中小企業を中心とした従業員、従業員の扶養家族

- 保険者(どこから高額療養費が給付されるのか)

- 全国健康保険協会

- 申請先/問い合わせ先

- 全国健康保険協会の各都道府県支部

- 協会けんぽホームページより事業所の所在地の支部を検索

- https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/sb7130/sbb7131/1762-620/

- 医療保険

- 共済組合

- 被保険者(どのような方が加入しているのか)

- 公務員・教職員など、その扶養家族

- 保険者(どこから高額療養費が給付されるのか)

- 各共済組合

- 申請先/問い合わせ先

- 各共済組合の窓口

- 医療保険

- 国民健康保険

- 被保険者(どのような方が加入しているのか)

- 自営業・無職、その扶養家族

- 保険者(どこから高額療養費が給付されるのか)

-

市町村国保:市町村

業種ごとに組織された

国民健康保険組合:各組合 - 申請先/問い合わせ先

-

市町村国保:お住まいの市町村の国民健康保険担当窓口

国民健康保険組合:加入されている国民健康保険組合

または各都道府県の窓口 - 参考:厚生労働省ホームページ>国民健康保険制度

- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index_00002.html

- 医療保険

- 後期高齢者医療制度

- 被保険者(どのような方が加入しているのか)

- 原則75歳以上の方

- 日本医師会ホームページ

- https://www.med.or.jp/people/info/kaifo/system/

- 保険者(どこから高額療養費が給付されるのか)

- 後期高齢者医療広域連合会

- 申請先/問い合わせ先

- 被保険者証に記載されている後期高齢者医療広域連合、または、お住まいの市区町村の後期高齢者医療の窓口

- 参考:厚生労働省ホームページ>高齢者医療制度

- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index.html